ちくま大百科

【神社・仏閣】智識寺・大御堂

所在:千曲市上山田八坂

真言宗 智山派 清源山花蔵院智識寺と称し、本尊は大日如来。総本山は智積院(京都市)。

智識寺の「智識」とは「智」の一文字が仏の智慧を表す文字であり、この「智」に「識」が加わると仏縁を結ばせる物や人のことを指す言葉となりました。これは人々の協力を意味します。つまり智識寺は、一人の有力な豪族が建てた氏寺ではなく、名もなき庶民までもが分相応にお金や努力を出し合い皆で守っていこうという奉仕の心によって建てられた「民衆全体のための寺」という意味です。もともとは冠着山の麓にあったともいわれます。慶長14年(1609)に現在地に移しています。

境内には木造釈迦如来坐像が安置されています。

【大御堂】桁行(けたゆき)三間、梁間(はりま)四間、単層四柱、寄棟造、茅葺、建坪22坪3合八勺

天平12年(740)3月年聖武天皇(第45代天皇)の勅願所として大御堂を建立。その後、大同2年(807)に坂上田村麻呂が御堂を修理。建久9年(1209)には源頼朝が御祈願所と定めて上山田村に七堂伽藍を建て仁王尊と仁王門を寄進し清源山智識寺と称せられたという。

もともとは冠着山の麓にあったとも言われています。

慶長14年(1609)に当初あった冠着山から現在地に移しています。

現在の本堂である「大御堂(おおみどう)」の創建は1573年。室町時代の特色を残す造りで、当時の様式を継承する貴重な建物として明治40年(1907)に国指定重要文化財に指定され、昭和25年法改正により重要文化財となっています。

大事な観音様をお守りすることから天井に竜の絵が描かれています。これは使用されている色などから江戸時代の作と見られています。

平成29年(2018)屋根の全面葺き替えが実施され、それまで十一面観音さまを守るように周囲に木造聖観音菩薩立像、木造地蔵観音菩薩立像、四天王が安置されていましたが、これらは現在本堂に移され安置されています。

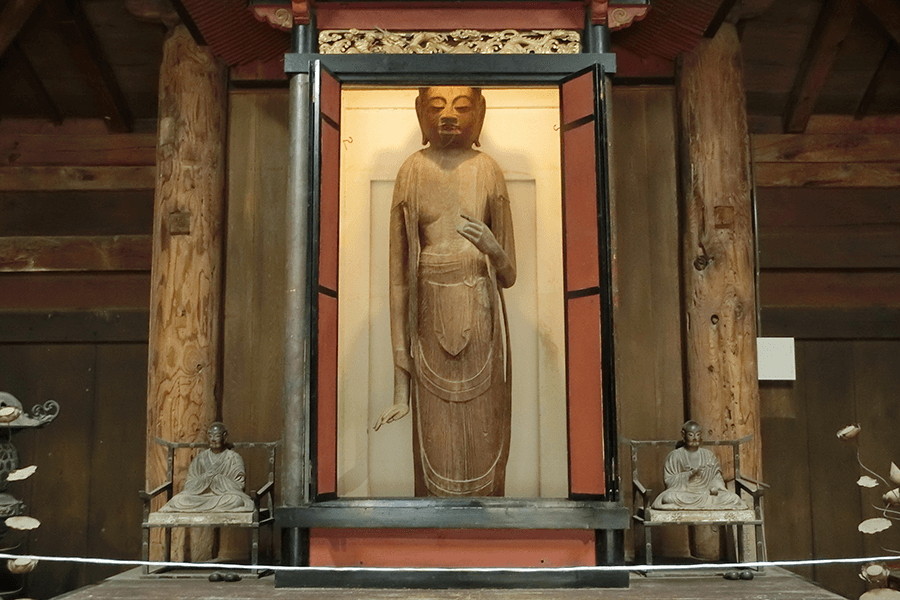

【木造十一面観音立像】平安時代後期に行基菩薩(平安時代の高僧)自ら彫り込んだと伝わる仏像で像高306cm、

一本造(1本の木から削りだされている立木観音像)、欅材、昭和12年(1937)に国

指定重要文化財に指定され、昭和25年法改正により重要文化財となりました。

【木造聖観音菩薩立像】平安時代の12世紀に彫刻されたと推定されるもので等身大の大きさで、像高168cm、桧材、寄木造、素地。昭和62年(1987)に千曲市指定有形文化財(彫刻)に指定。

【木造地蔵菩薩立像】享保年間(1716~1735年)で江戸時代中期のもの。等身大の大きな仏像。像高159cm、桧材、寄木造、王眼、素地。昭和62年(1987)に千曲市指定有形文化財(彫刻)に指定。

【木造釈迦如来座】室町時代後期に彫刻されたと推定されるものである。しかし、釈迦如来としては像高158cm、(桧材、寄木造、漆箔、彫眼)と大像でその彫口も丹念に作られています。

もともと知識時境内の端の弥勒堂に安置されていました弥勒菩薩が、何らかの都合により無くなり、代わりに安置されたものと伝えられています。

昭和62年(1987)に千曲市指定有形文化財(彫刻)に指定。

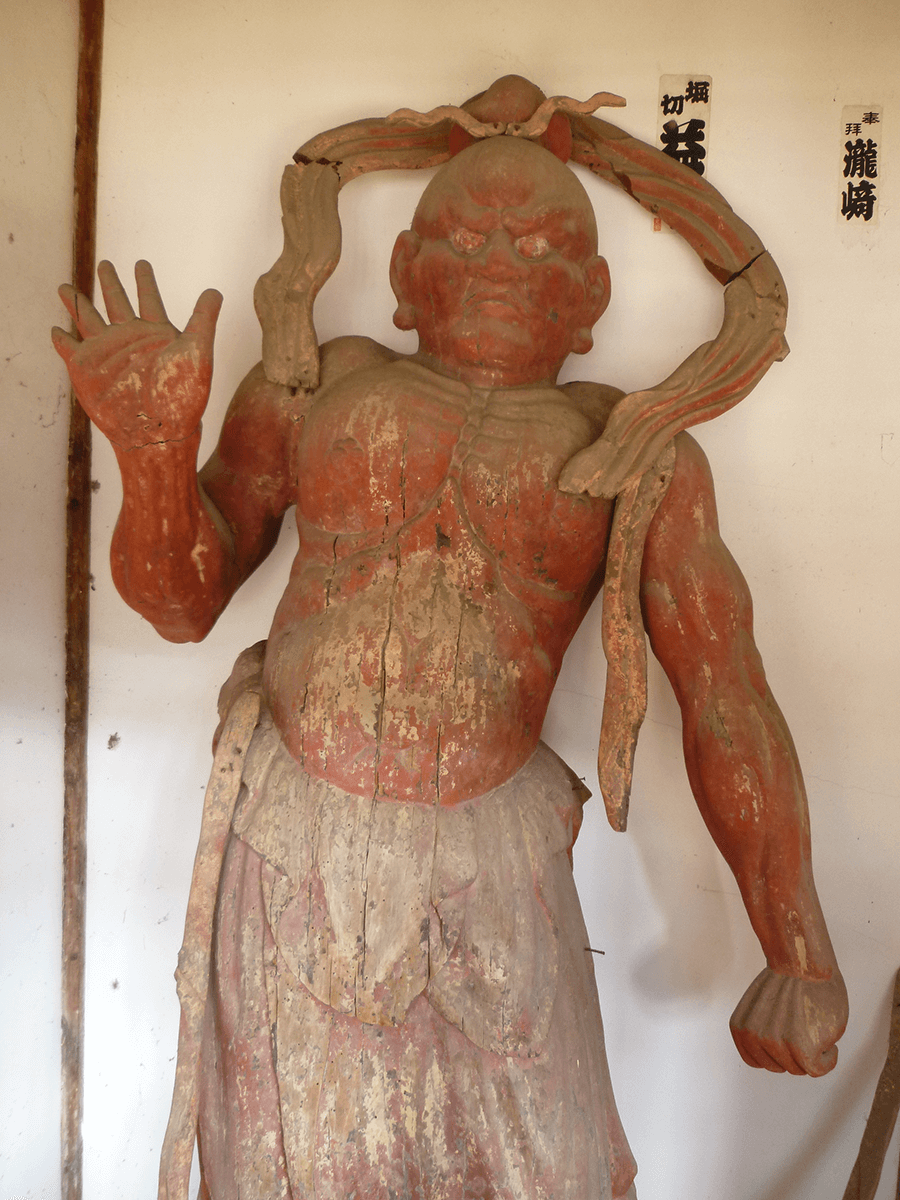

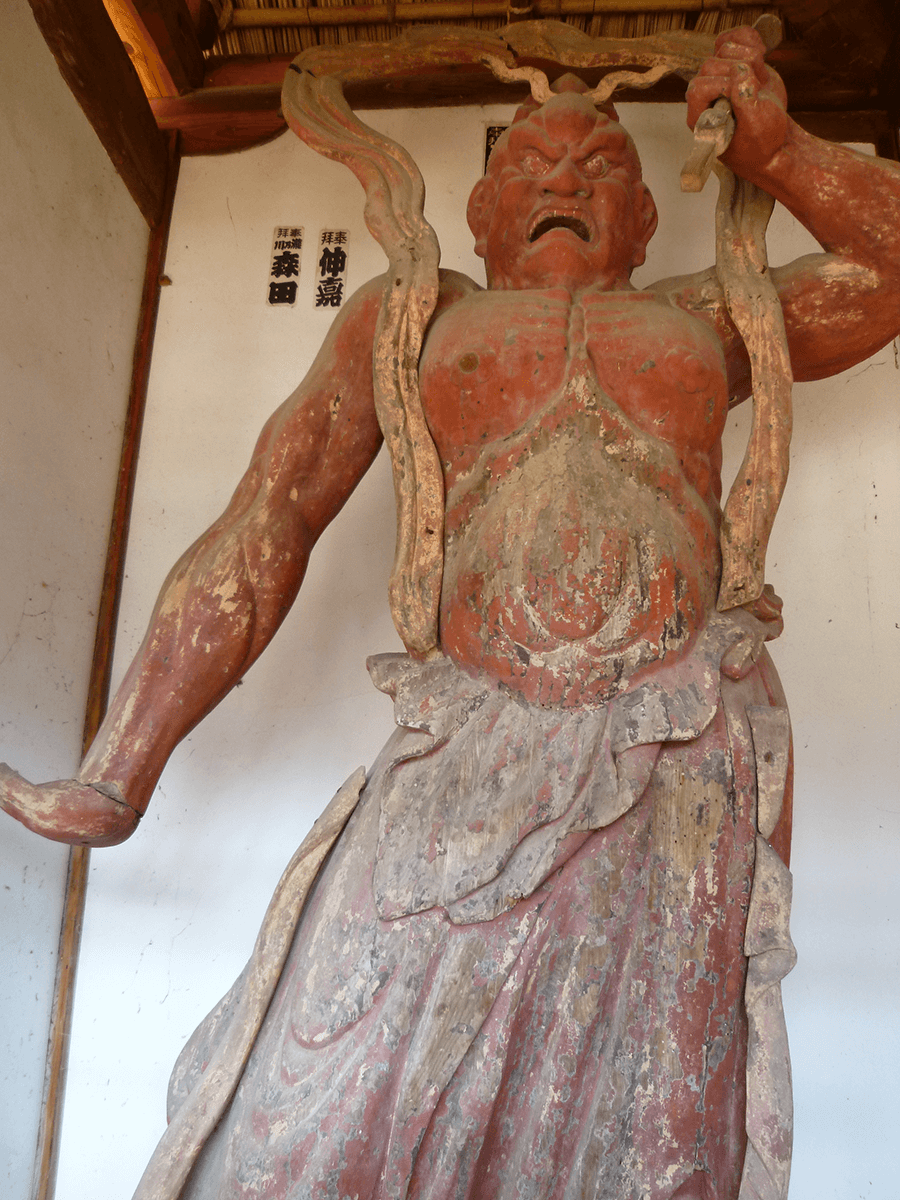

【仁王門】 室町時代に建立されたもので寄棟、茅葺、三間一戸、桁行三間(5.5m)、梁間二間

(3.3m)、両側には木造金剛力士立像(阿形像:像高2.15m・檜材・一木造、

吁形像:像高2.1m・檜材・一木造。作者は不明で町時代制作と推定される。)を安置し、千曲市有形文化財に指定されています。

源頼朝が善光寺参拝の帰りに当寺に立ち寄り、仁王門・金剛力士を寄贈されたと言われています。

【紫陽花寺】 境内には紫陽花の花が所せましと植えられています。6月から7月にかけては色とり

どりの花が咲きほこり、訪れる人を楽しませてくれます。

25年度改訂

参考文献:

・上山田町誌、千曲市文化財一覧(千曲市ホームページ)、智識寺案内書