ちくま大百科

【自然】あんずの里・展望台

所在:千曲市森・倉科

一目(ひとめ)10万本と言われる「日本一のあんずの里」森・倉科地区の春はあんずの花でピンク色に染まります。あんずは「バラ科サクラ属」で、中国が原産地です。

平安時代、908年の延喜式(律令の記録)に、信濃の国が杏仁(杏の種子)を納めたとの記録があることから、あんずは信濃の国で1000年以上も前から栽培されていたと思われます。当時、あんずは「唐モモ」と呼ばれていましたが、江戸時代になって「あんず」と呼ぶようになりました。

森にあんずが入ってきたのは、江戸の元禄時代この地を治めていた松代藩3代藩主真田幸道公の奥方豊姫が伊予宇和島(愛媛県)からお輿入れの際に「国の春を忘れじ」とあんずの苗を取り寄せたのが始まりといわれています。かなり物語的ですが、松代藩が各村にあんず植栽を奨励したのは確かで、森の風土気候があんずに適し、栽培が盛んになりました。当時のあんずは現在の改良種に対し「在来種」と呼ばれています。時代と共に用途は主に景観用・漢方薬(杏仁)用から加工食品用に、植樹目的が副業から生計手段として、植樹場所も軒先や畦道から畑へと移り、景観もすっかり変わりました。

スケッチパ-ク平成13年(2001)に作られた市の観光農園で、この辺りにスケッチを楽しむ人がたくさん訪れていたことで名付けられた名前です。国内外の色々な品種の杏がみられ、地続きの県のあんず栽培試験場と併せて「あんずの花、あんずの実」の時期は本当に見応えがあります。園内には古い民家を改装した常設展示館もあり、杏の歴史や由来、あんず製品などを紹介しています。

平成25年(2013)平成天皇ご夫妻が当所を訪問された事で知名度が高まりました。

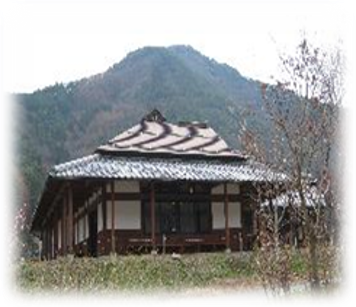

杏の里版画館板画(版画)と民芸の美術館で、版画家の森獏郎氏が館主です。もともとは江戸時代から明治まで4代続いた漢方医のお屋敷だった建物が、800余名の人々によって再生されて美術館となりました。庭には樹齢を重ねた昔からの千本松が見られます。

薬師山展望台森地区の入り口近くの展望台です。昭和40,50年代頃までは薬師山は最良の展望台でした。当時あんずは畑や屋敷の周り川のふちに植えられていました。(現在この類は「在来種」と呼ばれています。)江戸時代松代8代藩主真田幸貫公が佐久間象山や祢津、矢沢、恩田氏等家老職を従えてお花見巡視で薬師山に登り、森、倉科、雨宮など遠くは飯綱、戸隠連峰を眺望称賛したと云われます。

上平展望台時を経て、植樹は軒先から畑へと移り、あんずの里は庭の景観から「あんず畑」の景観に変わりました。現在はこの上平展望台が一番賑わいます。近くには樹齢700年と云われるケヤキの古木や樹齢250年と云われるあんずの古木もあります。あんずの樹齢は約60~80年と云われる中250年は非常に貴重です。千曲市では樹齢50年以上で直径が30cm以上高さが5m位のあんずの木を景観木に指定し所有者に助成をして保存に努めています。

窪山展望台森将軍塚古墳を模した形の展望台です。公園にもなっていて、お花見シーズン時は駐車場にもなります。105台駐車が出来ます。トイレも完備しています。

25年度改訂

あんずまつり期間

* お花見 3月20日頃~4月15日頃 年により多少の差はあります。

* あんず狩り 6月中旬~7月上旬。